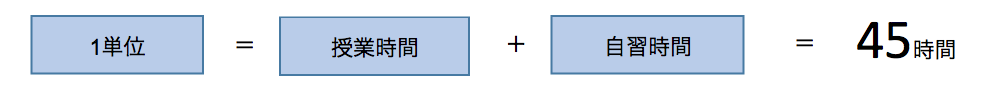

単位

- 「単位」とは、科⽬の修得に必要とされる標準的な学修時間(学修量)を表します。

- 1単位は授業時間と⾃習時間を合わせて45時間の学修を必要とする内容に相当します。

- 単位の修得に必要な学修量は、授業に出席するだけでは⾜りません。単位の修得、科⽬の到達⽬標に設定された知識・態度・スキル等の修得は、授業以外の⾃習時間を含めた学修量が前提となっています(⼤学学則第12条の第1項)。

科目の区分

科目は卒業所要単位上、次のように区分されます。各学科・専攻の科目区分は開講表を確認してください。

| a.必修科目 | 卒業要件として単位の修得が必要な科目 |

|---|---|

| b.選択必修科目 | 指定の科目群から選択し、所定の単位数を修得する必要のある科目 |

| c.選択科目 | 必修科目・選択必修科目以外で、所定の単位数を修得する必要のある科目 |

| d.自由選択科目 | a~c以外に卒業所要単位として選択できる科目 |

| e.卒業要件外科目 | 卒業所要単位として定められている科目以外の科目(卒業所要単位には含まれません) |

履修指定科目(全員履修科目)

- 学科によっては、必修科目とは別に、カリキュラムの中心となる重要な選択必修科目又は選択科目を「履修指定科目(全員履修科目)」として設定しています。

- 履修指定科目は必修科目と同様に自動的に履修登録されます。

- 履修指定科目を不合格になった場合の再履修は任意です。ただし、履修指定科目は学科のカリキュラム上の基礎的な科目であり、発展的な科目は、履修指定科目の内容を理解していることを前提とした内容となっています。

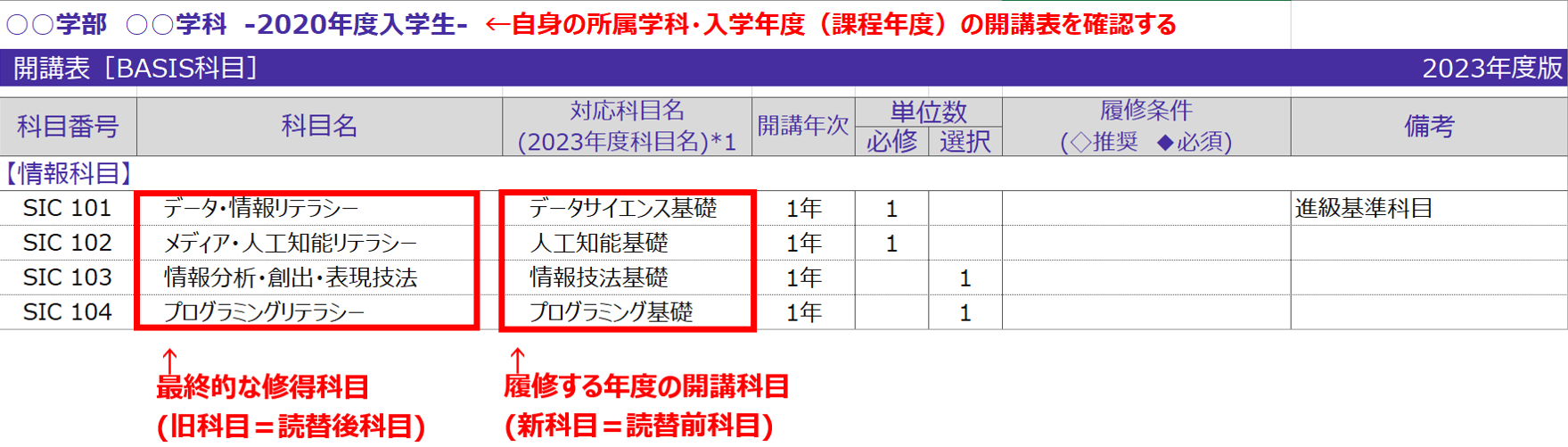

読替科目

- 各学科のカリキュラムは入学年度(課程年度)ごとに定められています。

- そのため、同一の学科であっても、入学年度によって科目の構成や名称が異なる場合があります。

- カリキュラムの変更により科目が廃止となったり、名称が変更となったりする場合に、新科目を履修することにより旧科目を履修したことにする措置を科目の読替といいます。

- この場合、新科目を読替前科目、旧科目を読替後科目といいます。

- 新科目(読替前科目)を履修しても、成績証明書に最終的に記載されるのは旧科目(読替後科目)となります。

- 読替が生じる場合の科目の対応関係は各学科の開講表に記載されています(開講表は自身の入学年度のものを確認してください)。

【読替科目の例】

他学部・他学科履修許可科目

- 他学科の開講科目を「他学部・他学科履修許可科目」として履修することができます(一部科目に限る)。

- 詳しくは以下のURLを参照してください。

URL:【https://risyuyouran.musashino-u.ac.jp/faculty/curriculum-faculty/other-subjects/】

隣接科目群科目

- 学科によっては、学科科目の内訳として、専門領域の科目群の他に、それらと関連性のある科目を「隣接科目群」として設定している場合があります(法律学科、政治学科、経済学科など)。

- 卒業所単位における「隣接科目群」の位置づけは、卒業所要単位表及び開講表を確認してください。

不定期開講科目

- 各学期の決められた時間割(曜日・時限)で毎週授業が実施されるものを通常授業といいますが、通常授業以外の形態で授業が実施されるものを不定期開講科目といいます。

- 不定期開講科目には以下のような場合があります。

| ①集中授業 | 各学期の週末などに実施される場合と、夏季又は春季の集中授業期間に実施される場合があります(その組合せもあります)。シラバスの授業実施形態が、「対面」または「同時双方向」を含むものが対象です。実施日程は「集中授業日程一覧」を確認してください。 【武蔵野大学公式HP>在学生の方>履修案内(履修要覧・時間割・シラバス)>履修登録にかかわるお知らせ>「集中授業日程一覧」】 https://www.musashino-u.ac.jp/student-life/learning/course.html |

|---|---|

| ②オンデマンド型授業 | オンライン授業のうち、 時間割(曜日・時限)が設定されておらず、担当教員から配信される動画や資料を用いて学修するものです。シラバスの授業実施形態が、「オンデマンド型」を含むものが対象です。通常授業とオンデマンド型授業との組合せもあります。オンデマンド型授業に時間割は設定されていませんが、資料配信や課題提出のペースは通常1週間単位であり、継続的な学修が必要です。科目ごとの学修スケジュールは担当教員の指示に従ってください。 |

| ③その他 (卒業論文等) | 卒業論文、修士論文演習など、学修の最終成果物に対して単位付与される科目で時間割が設定されていないものは開講期が「不定期」となります。論文指導のスケジュールについては担当教員に確認してください。 |

※原則として、不定期開講科目も履修上限単位数(CAP)に含まれます。

ナンバリング(科目番号)

- 本学のカリキュラムは、人材育成の目標に沿って、各自の興味・関心、目指す進路に応じて効果的に科目を学べるように体系的・段階的に編成されています。

- カリキュラムの体系的・段階的な構成を示すため、科目には学問分野(アルファベットのインデックス)、レベル(原則として学年に相当)に基づいた科目番号が付けられています。

- ナンバリングを参考にすることで、学修の段階・レベルを意識して履修計画を立てることができます。

- 科目番号は各学科・専攻の開講表を確認してください。

ナンバリング(科目番号)の表記

| ABC | 1 | 0 | 1 |

|---|---|---|---|

| 学問分野 | 科目レベル | 小分類 | 整理番号 |

ナンバリング(科目番号)の科目レベル

| 対象 | レベル | |

|---|---|---|

| 100 | 学士課程 | 入門レベル(1年次相当) |

| 200 | 基礎レベル(2年次相当) | |

| 300 | 応用レベル(3年次相当) | |

| 400 | 発展レベル(3・4年次相当)※薬学部5・6年次を含む | |

| 500 | 専攻科 | 専門職レベル ※修士課程と合同の科目は除く |

| 600 | 修士課程 | 講義・演習 |

| 700 | 修士論文指導 | |

| 800 | 博士後期課程 | 講義・演習 |

| 900 | 博士論文指導 |

ナンバリング(科⽬番号)から、科目のカリキュラム上での体系的位置づけを読み解く例は、次のとおりです。

| 科目番号 | 科目名 | |

|---|---|---|

| (例) | SIC 101 | データサイエンス基礎 |

| 情報科⽬の⼊⾨レベル(1年次相当)であることを表します。 | ||